Published on: March 14, 2023

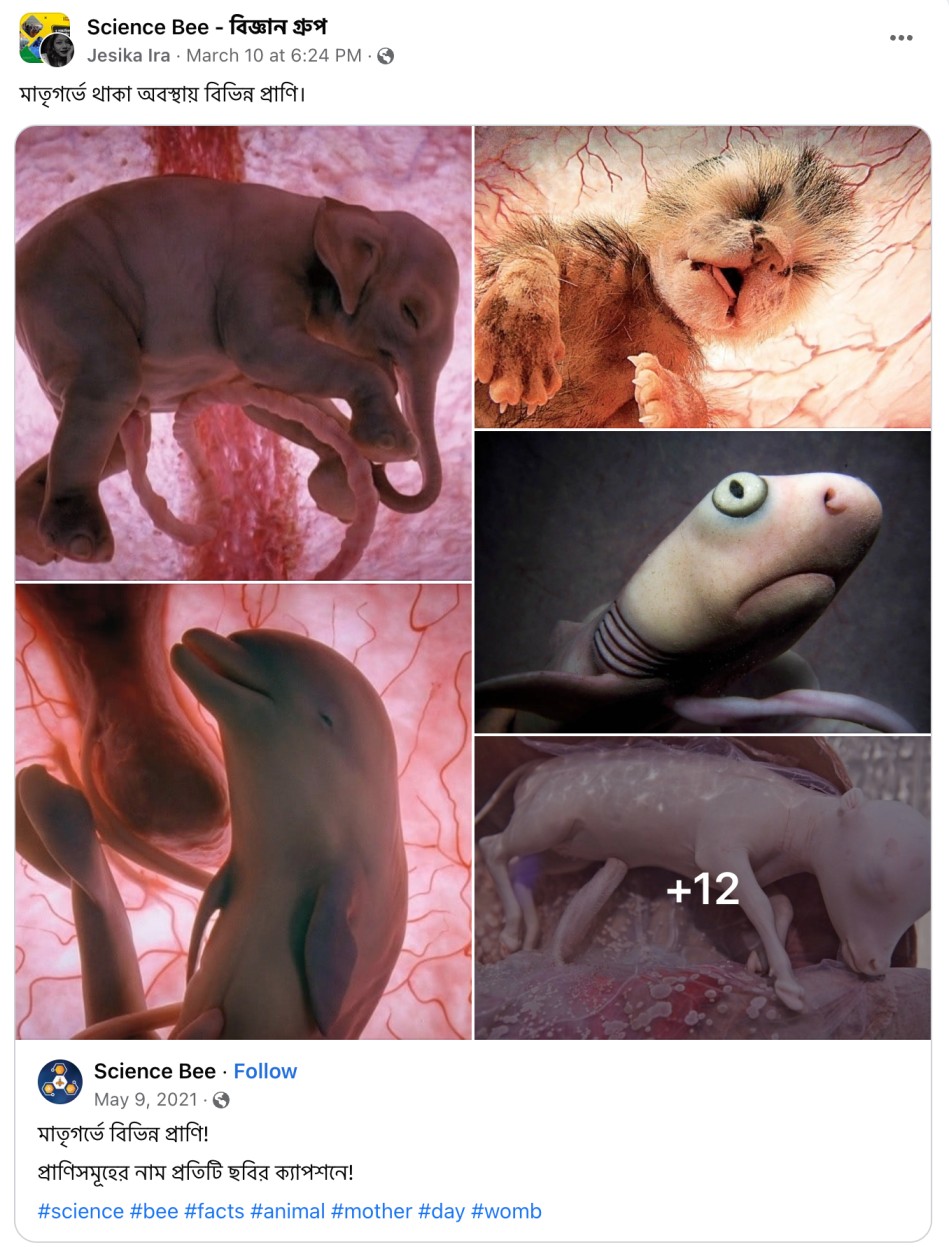

সম্প্রতি “মার্তৃগর্ভে বিভিন্ন প্রাণি” শিরোনামে কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, প্রাণীর এই ছবিগুলো বাস্তব ছবি নয়। সিলিকন মডেল এবং ভিজুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে এই ছবিগুলো তৈরি করা হয়েছে। ২০০৫ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক জর্নালে প্রকাশিত “ইন দি উম্ব (In The Womb)” নামে একটি টিভি শো’তে এগুলো ব্যবহার করা হয়। এর অনেকগুলো ছবি নেয়া হয়েছে ডেভিড বার্লো নামে একজন সিনেমাটোগ্রাফারের থেকে। অর্থ্যাৎ, ছবিগুলো যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি এর কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। যার ফলে অনেকেই সেগুলোকে বাস্তব ছবি বলেই মনে করছেন। তাই ফ্যাক্টওয়াচের বিবেচনায় এসব ছবিকে বিভ্রান্তিকর চিহ্নিত করা হয়েছে। সম্প্রতি “মার্তৃগর্ভে বিভিন্ন প্রাণি” শিরোনামে কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। অনুসন্ধানে দেখা যাচ্ছে, প্রাণীর এই ছবিগুলো বাস্তব ছবি নয়। সিলিকন মডেল এবং ভিজুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে এই ছবিগুলো তৈরি করা হয়েছে। ২০০৫ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক জর্নালে প্রকাশিত “ইন দি উম্ব (In The Womb)” নামে একটি টিভি শো’তে এগুলো ব্যবহার করা হয়। এর অনেকগুলো ছবি নেয়া হয়েছে ডেভিড বার্লো নামে একজন সিনেমাটোগ্রাফারের থেকে। অর্থ্যাৎ, ছবিগুলো যে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি এর কোনো উল্লেখ সেখানে নেই। যার ফলে অনেকেই সেগুলোকে বাস্তব ছবি বলেই মনে করছেন। তাই ফ্যাক্টওয়াচের বিবেচনায় এসব ছবিকে বিভ্রান্তিকর চিহ্নিত করা হয়েছে। |

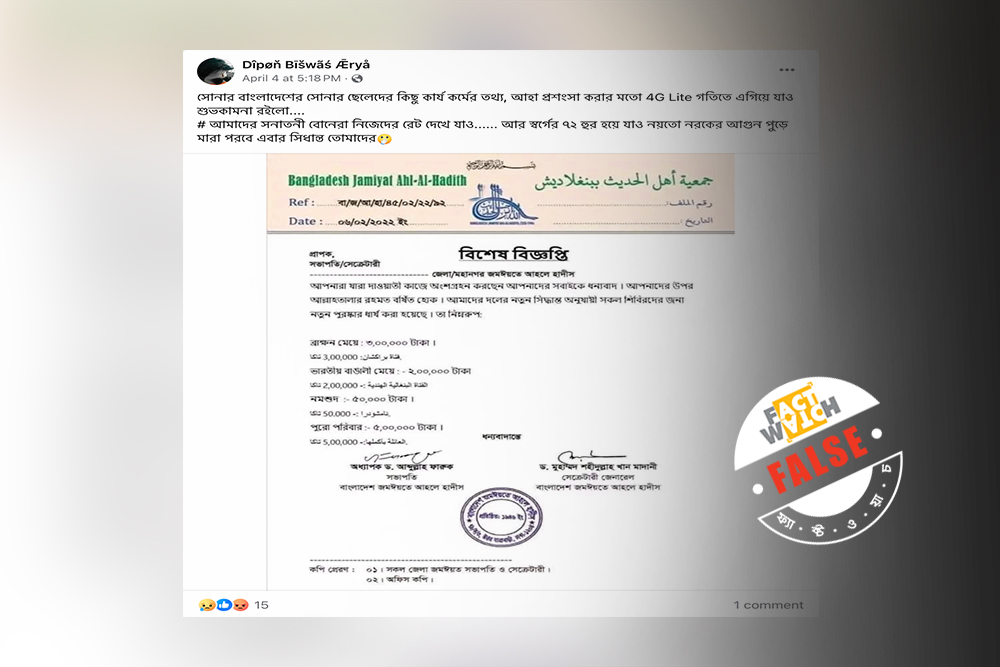

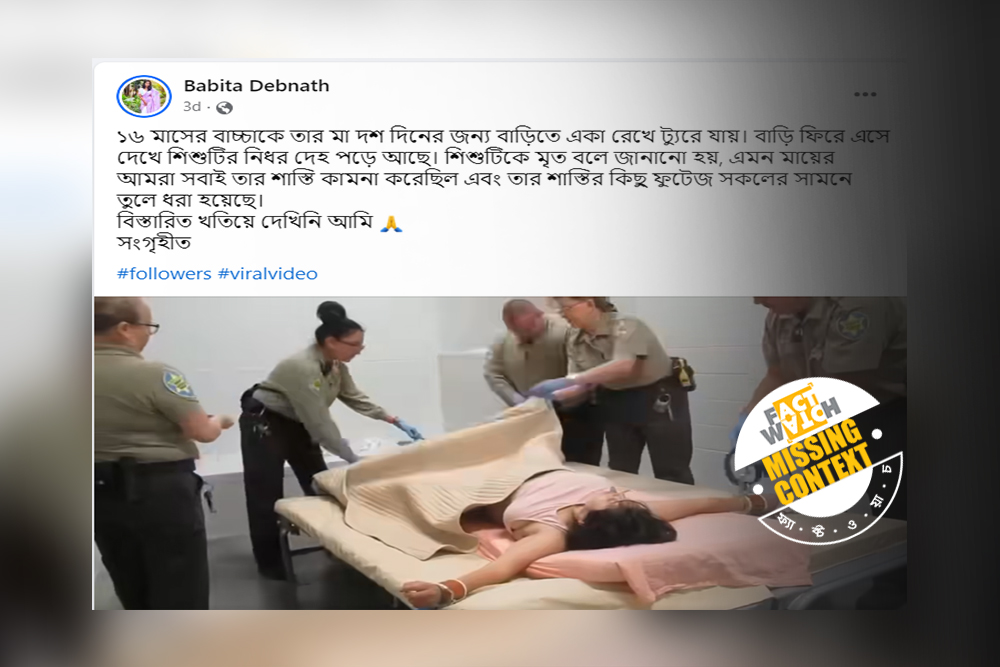

এমন কিছু ফেসবুক পোস্ট দেখুন এখানে, এখানে, এখানে এবং এখানে।

ফ্যাক্টওয়াচের অনুসন্ধান

ভাইরাল ছবিগুলোর সাহায্যে অনুসন্ধান করা হলে, “Animal inside the womb” শিরোনামে HoaxEye এর একটি প্রতিবেদন পাওয়া যায় যেখানে এই ছবিগুলো দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে বলা হচ্ছে , ছবিগুলো ২০০৫ সালে প্রকাশিত ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ প্রকাশিত “ইন দ্য উম্ব (In The Womb)” নামে একটি টিভি শো থেকে নেয়া হয়েছে। এই প্রতিবেদনে ছবিগুলোকে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি ছবি বলে দাবি করা হয়। বলা হয়, এই ছবিগুলো বাস্তব নয়, সিলিকন মডেল এবং ভিজ্যুয়াল এফেক্টের মাধ্যমে সেগুলো তৈরি করা হয়েছে।

পুনরায় অনুসন্ধানে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক থেকে এই ছবিগুলো খুঁজে পাওয়া যায়।

ছবিগুলো দেখুন এখানে।

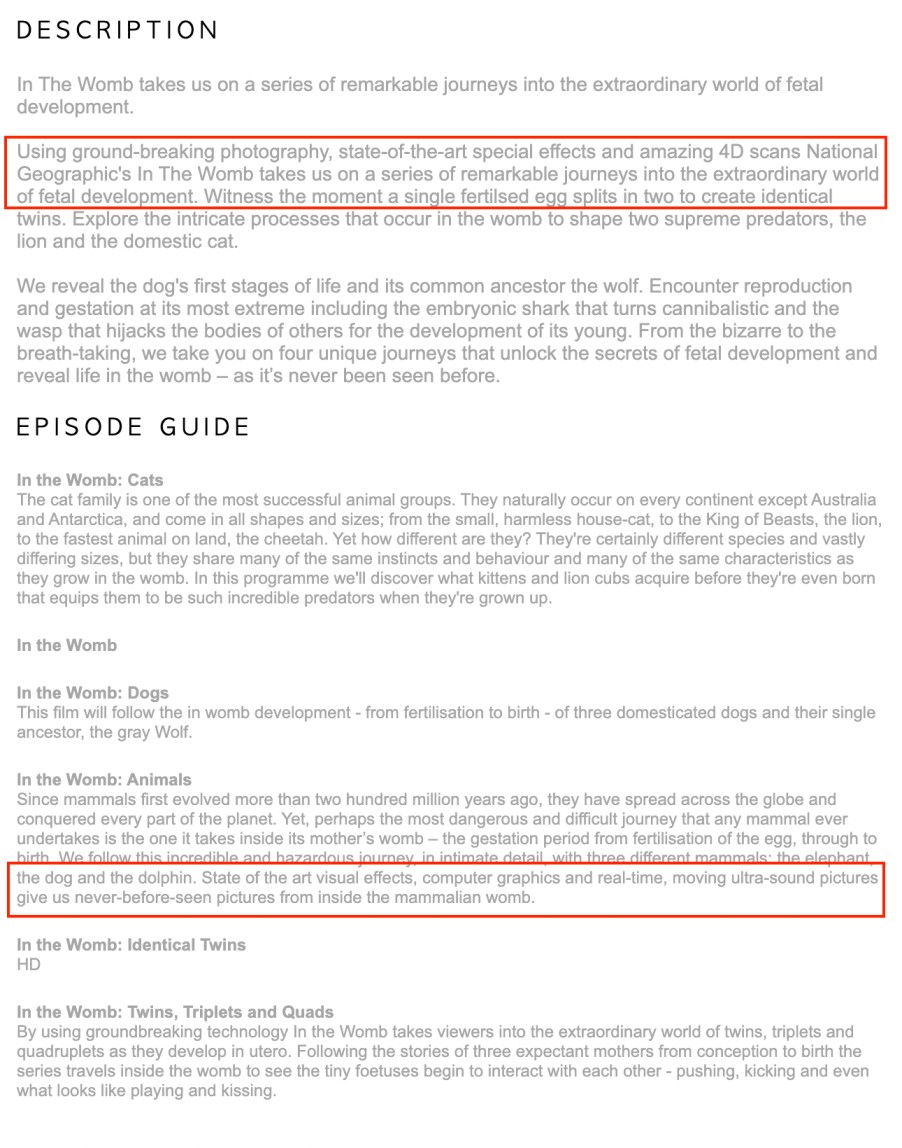

এখানে এই টিভি শো এর বিবরণী লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সেখানে বলা হচ্ছে যে, ব্যবহৃত ছবিগুলো ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং আলট্রা সাউন্ড প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে।

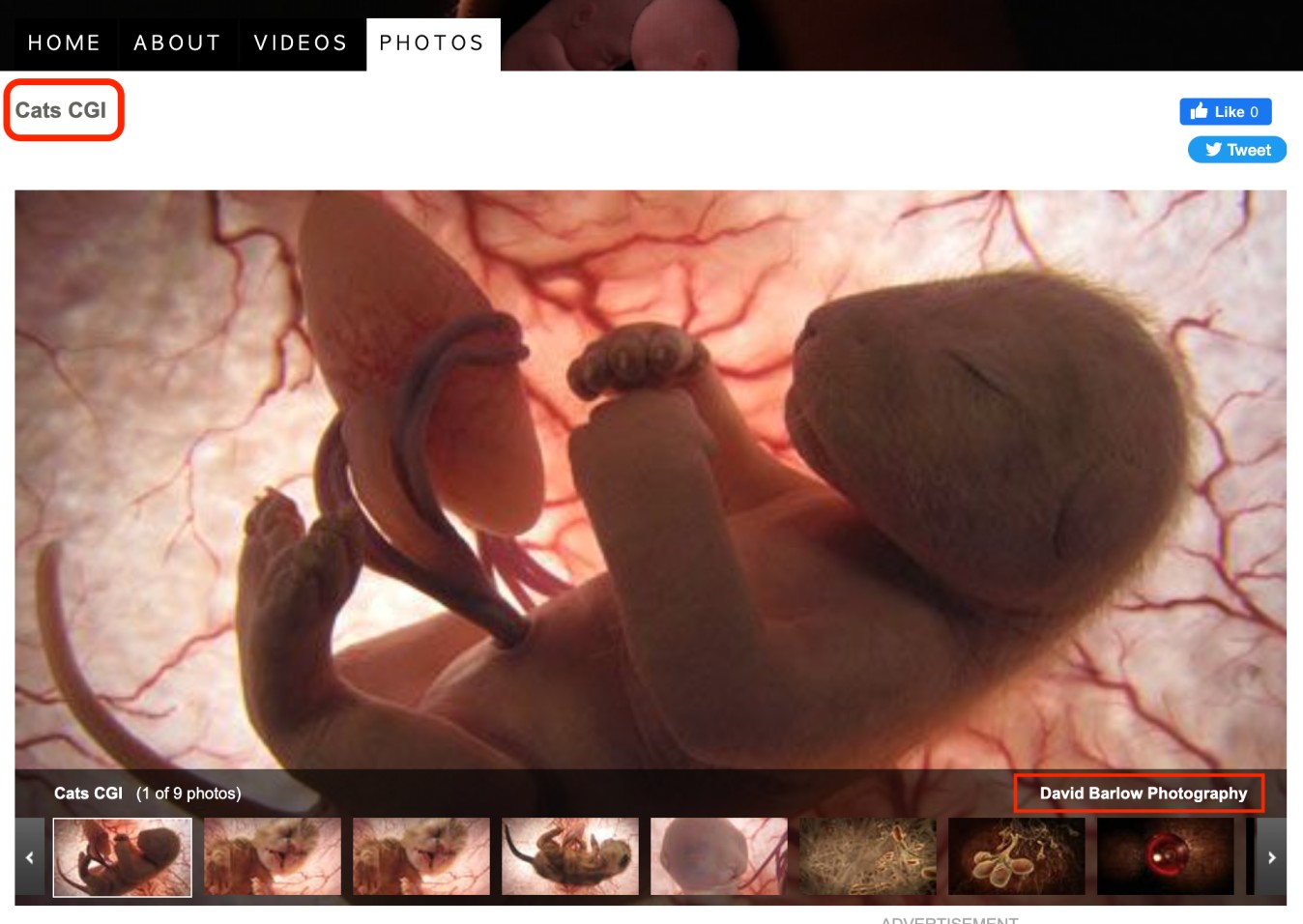

যেমন এসব ফেসবুক পোস্টে ব্যবহৃত নিম্নোক্ত ছবিটি মূলত সিজিআই বা কম্পিউটারে তৈরি ছবি। মূল ওয়েবসাইটে যা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ছবির নির্মাতা হিসেবে সেখানে “David Barlow” এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ফেসবুকে এই ছবির বর্ণনায় এই তথ্যগুলো দেয়া হয়নি।

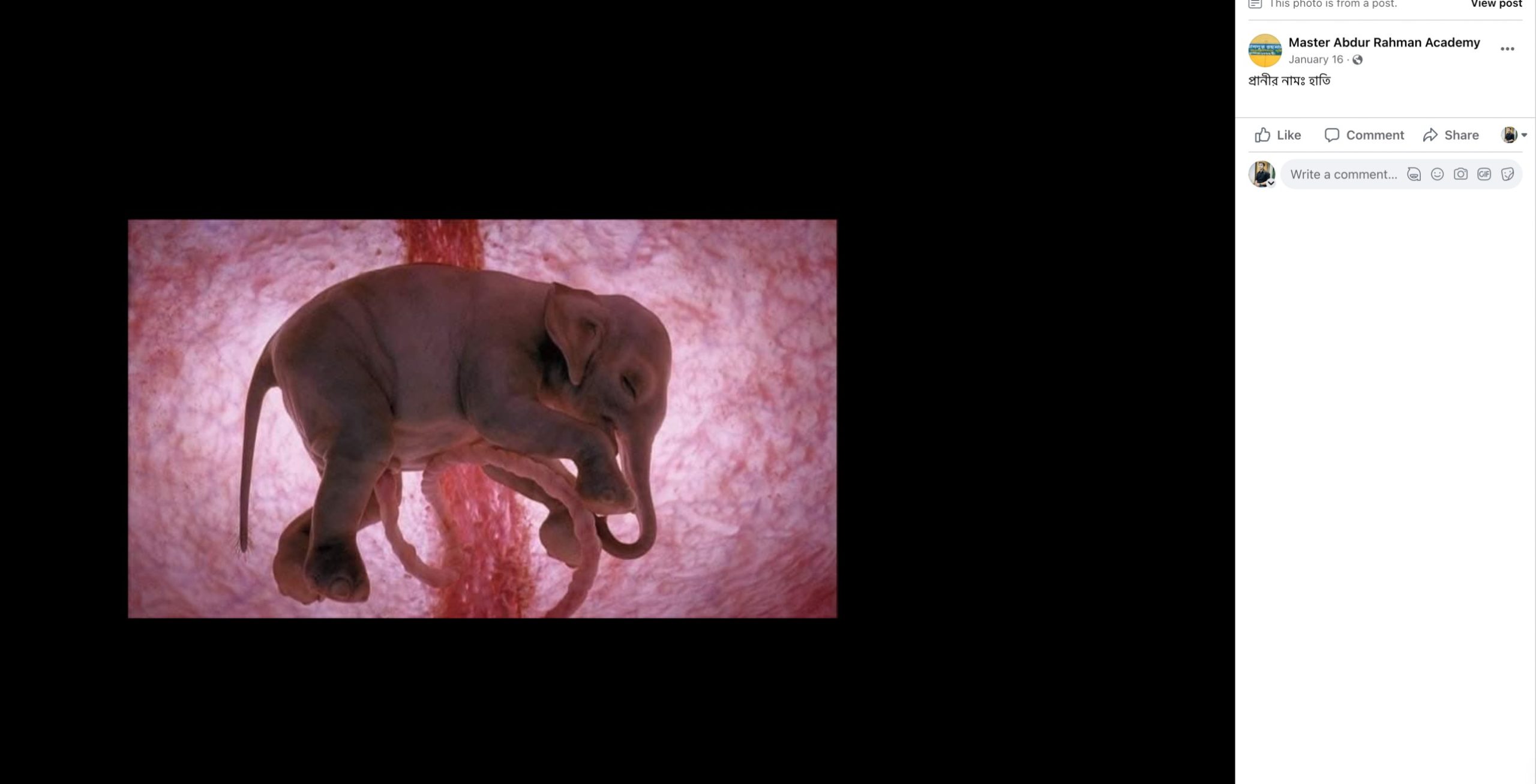

এছাড়াও নিম্নোক্ত এই ছবিটিও ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি যা ডেইলি মেইলের এই প্রতিবেদনে পরিষ্কার উল্লেখ করা হয়েছে। এখানেও এর নির্মাতা হিসেবে ডেভিড বার্লোর নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

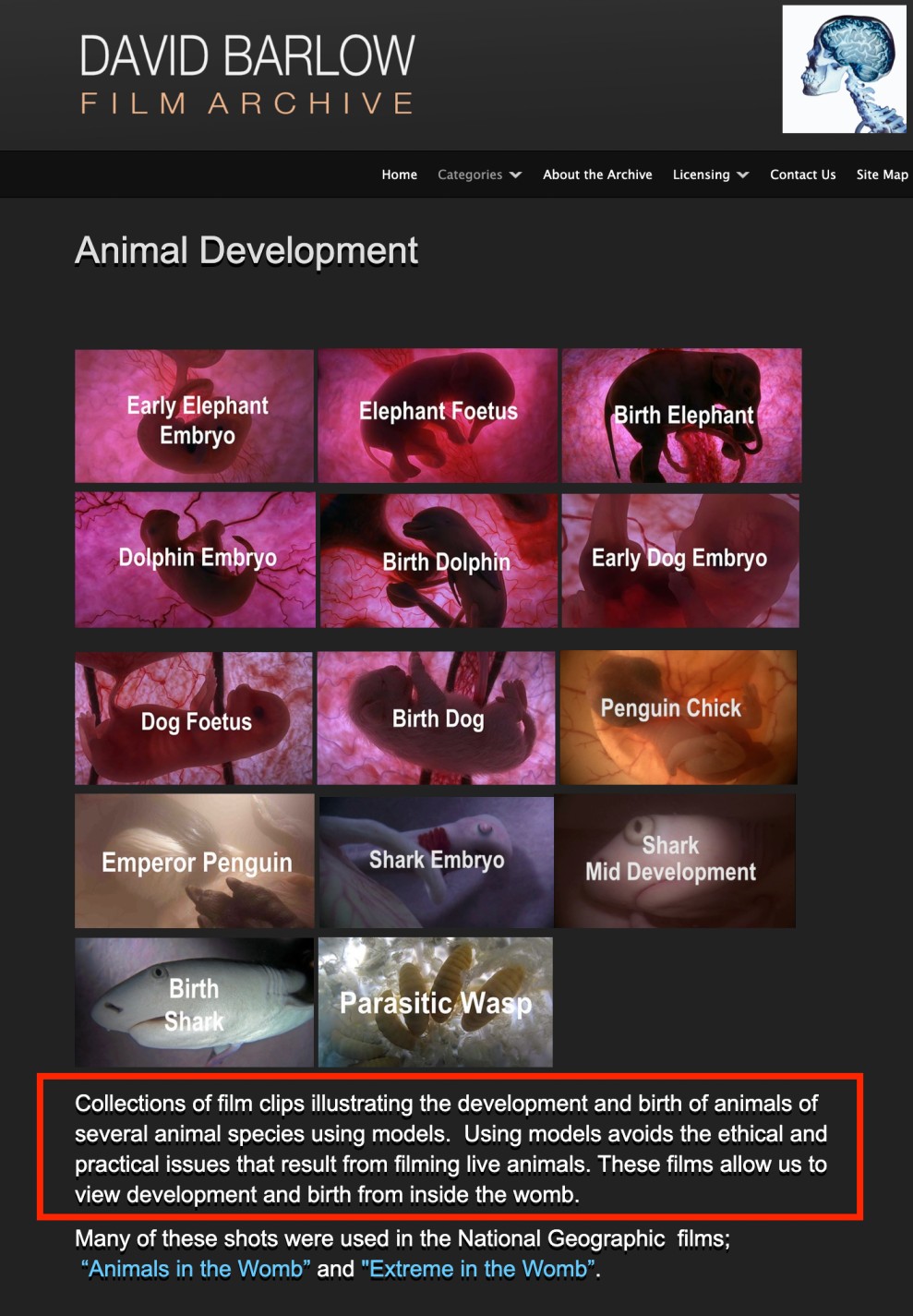

পুনরায় অনুসন্ধানে David Barlow এর “David Barlow Film Archive” নামক একটি ওয়েবসাইট খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে বর্তমানে ভাইরাল বেশিরভাগ ছবিই আছে। হাতি, হাঙর, কুকুর, ডলফিনসহ বিভিন্ন প্রাণির এনিমেটেড কিছু ভিডিও সেখানে দেখতে পাওয়া যায়।

ভিডিওগুলো দেখুন এখানে।

উক্ত মডেলগুলোর বিবরণীতে ডেভিড বার্লো বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাস্তবিক একটি মডেল তৈরি করার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাণী তাদের মাতৃগর্ভে কিভাবে থাকে তা দেখা যাবে। এগুলো বানাতে তিনি সিলিকন মডেল ব্যবহার করেছেন, কারণ বাস্তব প্রাণিদের গর্ভাবস্থার ছবি তোলা তাদের জন্য বিপদের কারণ হতে পারে এবং এটি নীতিসম্মতও নয়। তাছাড়া, বাস্তবে ভিডিও করার ক্ষেত্রে নানান সমস্যা হতে পারে, সিলিকন মডেলের মাধ্যমে সেগুলো এড়ানো যায়। তার তৈরি অনেকগুলো ভিডিও ন্যাশনাল জিওগ্রাফির ‘এনিমেলস ইন দি উম্ব’ এবং ‘এক্সট্রিম ইন দি উম্ব’ নামে দুইটি ডকুমেন্ট্রারিতে ব্যবহার করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

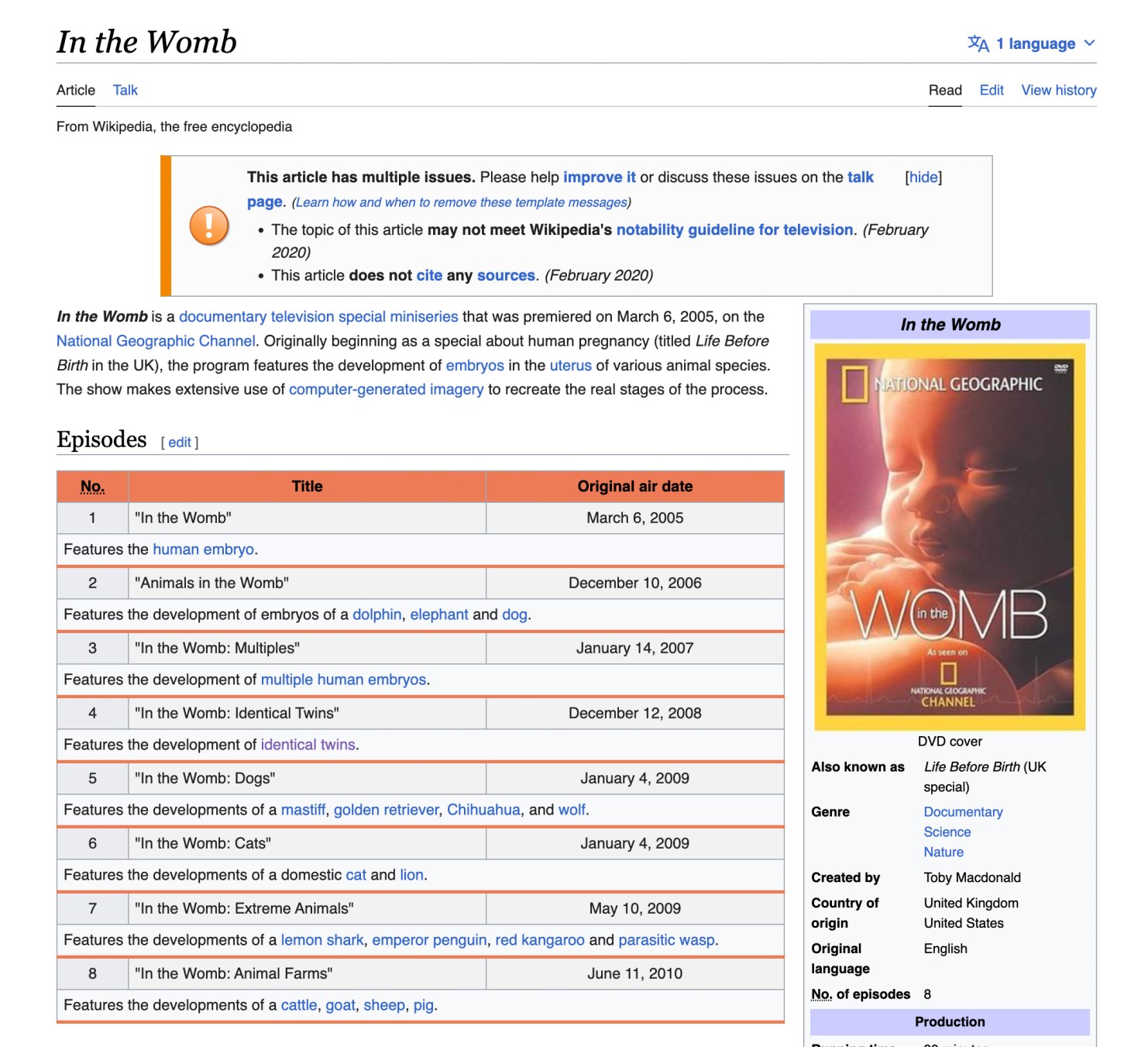

উল্লেখ্য, ‘ইন দি উম্ব’ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এ প্রকাশিত একটি ডকুমেন্টারি টিভি শো। এর মূলত ছয়টি এপিসোড আছে, ৬ মার্চ, ২০০৫ এ এর প্রথম এপিসোডটি প্রকাশিত হয় এবং ১১ জুন, ২০১০ এ শেষ এপিসোডটি প্রকাশিত হয়। এটি মূলত কম্পিউটার জেনারেটেড ইমেজারি (সিজিআই) নির্ভর একটি টিভি শো। এখানে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে চতুর্মাত্রিক আলট্রা সাউন্ড, ছবি এবং কম্পিঊটার গ্রাফিক্সের ব্যবহার করা হয়েছে।

ইন দি উম্বের উইকিপিডিয়া পেজটি দেখুন এখানে।

অর্থ্যাৎ, পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে এখানে ব্যবহৃত বেশিরভাগ ছবি ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু ফেসবুক পোস্টগুলোতে এর উল্লেখ না থাকায় অনেকেই সেগুলোকে বাস্তব বলে ধরে নিতে পারেন। ছবিগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে এর সূত্র এবং সেগুলো যে বাস্তব নয় সেটি উল্লেখ না করায় ঘটনাটি পরিষ্কার বুঝা যায় না যার ফলে এক ধরণের বিভ্রান্তি তৈরি হয়। তাই ফ্যাক্টওয়াচের বিবেচনায় ফেসবুক পোস্টের এই ক্যাপশনগুলোকে ‘বিভ্রান্তিকর’ চিহ্নিত করা হচ্ছে।

|

আপনি কি এমন কোন খবর দেখেছেন যার সত্যতা যাচাই করা প্রয়োজন?

|

এসবের সত্যতা যাচাই করতে আমাদেরকে জানান।

এসবের সত্যতা যাচাই করতে আমাদেরকে জানান।